ذائقة الأمكنة

يحدث في كواليس اللّقاءات النقديّة تناول الرواية المكتوبة في الخليج العربيّ عموماً بشيء من التنميط، وبكثير من التعالي، وعلى الرغم من أنّ «المجالس بالأمانات»، فلا أجد بدّاً من بسط هذه الرؤية النقديّة بموضوعيّة. إنّ الذين يجزمون أنّ المجتمع العربيّ في الخليج لا يعاني حالة التعقيد والمدينيّة، التي عرفتها مجتمعات الشام، ومصر، والعراق، التي يمكن أن تكتب في ظلّها الرواية، وفاقاً لعلم اجتماع الأدب، يعيشون في ظلّ قراءات أحاديّة ونمطيّة لكلّ من جورج لوكاتش ولوسيان غولدمان، ذلك أنّ ما يصنع الرواية ليس موضوعات المجتمع بحدّ ذاتها، بل الرؤية الروائيّة لهذا المجتمع وموضوعاته.

يمكن لرؤية روائيّة أحاديّة أن تصنع أسوأ رواية عن مجتمع في غاية التعقيد، مثلما يمكن لرؤية روائيّة ناضجة أن تصنع رواية جميلة عن مجتمع بسيط، إذ تكمن اللعبة الروائيّة في عمليّة التقاط لحظة التحوّلات، التي يمكن للروائيّ عندها أن يفتح ملفّات بنيته الثقافيّة الاجتماعيّة، التي تحتاج إلى الكشف، والنقد، والإصلاح، أو النسف.

يتشكّل، إذن، مشروع الكاتب الروائيّ حينما يعي إشكاليّته مع مجتمعه، أو حينما يقبض على لحظة التحوّلات، ويقارن بين تجربته وتجارب الآخرين التاريخيّة. ليس عليه أبداً أن يستعير مجتمعاً آخر، أو أن يجد بنية ثقافيّة اجتماعيّة بديلة، بحجّة أنّ مجتمعه ليس بالتعقيد المطلوب!

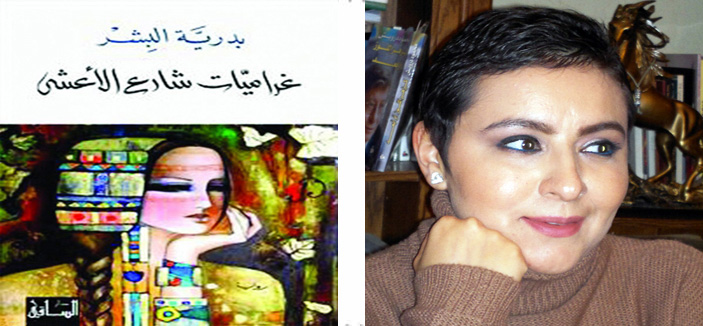

تبقى الرواية مهما امتدّت تجربتها التاريخيّة بحثاً عن قيم مفقودة في عالم متدهور، وفي روايتها «غراميّات شارع الأعشى» الصادرة في دار الساقي 2013، تلتقط السعوديّة (بدريّة البشر) منعطفاً حادّاً في تحوّلات المجتمع السعوديّ في مدينة الرياض، وفي سبعينيّات القرن العشرين، باحثة عن القيم التي خلّفتها شوارع الرياض الحديثة والعريضة وراءها، في الأحياء الخلفيّة، التي يمثّلها شارع «الأعشى» حيث كثير من البراءة، والسماحة، والوسطيّة، التي تمّ استبدالها بالعنف، والتطرّف، والتغريب عن ثقافة المكان وناسه. يعيش الأبطال مع هذا التغريب قلقاً انفعاليّاً خطيراً، يتجلّى في ممارساتهم، قبل أن ينتقل إلى تفكيرهم.

لعلّ الثيمة النسويّة الأبرز في هذا النصّ هي ثيمة الوفاء للأمكنة، التي تشكّل الذاكرة الأولى، فذاكرة المرأة كما يقول علم النفس الجندريّ ذاكرة أمكنة، في الحين الذي تكون فيه ذاكرة الرجل ذاكرة اتجاهات. لقد صاغت هذه الثيمة النسويّة النصّ، إذ أفصحت عن تحولات المكان، التي شكّلت الحاضنة الرئيسة للتحوّلات الأخرى كلّها.

تحكي الرواية تحوّلات المجتمع السعودي في الرياض بين سبعينيّات القرن العشرين و ثمانينيّاته، عبر حكايات مجموعة من النساء والرجال: عزيزة، وعواطف، والجازي، ومزنة، ووضحى، وعطوى، وسعد، وإبراهيم، والضاري، ومتعب، وأبو فهد، وذلك برؤية عزيزة بنت العائلة النجديّة المتوسّطة، والمنفتحة على العالم من حولها، التي تشجّع الثقافة والتعليم، وتمنح أبناءها هامش الحريّة الذي لا تطمح عائلة بهذه المواصفات إلى أكثر منه.

تروي عزيزة من منظارها، أو من غرفتها كما تقول فيرجينيا وولف، وتلاحق سيرورة حياة الأفراد، ولا تستثني في الحكي أمها، أو أباها، أو إخوتها، أو أخواتها، مثلما لا تستثني أبناء الجيران، والوافدين إلى الحيّ من البدو، من مثل عائلة وضحى، أو من الحضارمة، من مثل حسينة الحضرميّة، مشيرة إلى مستويات عدّة للبنية الاجتماعيّة. يواكب هذه التحوّلات دخول الهاتف، والمكيف، والتلفزيون الملون، والفيديو... الذي يشكّل ظهور كلّ منها، منعطفاً اجتماعيّاً ثقافيّاً مختلفاً، لكنّ المنعطف الأكبر يتشكّل بتحوّل جارهم سعد الذي يحبّ أختها عواطف، من شابّ منفتح يسمع الأغاني في الراديو ويوصل عبرها رسائل لحبيبته إلى رجل خشن، يمنعها من الاستماع للراديو والتلفزيون: «صار يذهب مع جماعة في حيّ سكيرينة، ويتعلّم منهم الدين الصحيح، ويقول لها أيضاً إنّنا نعيش فتنة كبيرة، ونعيش في ضلال مبين، سيعاقبنا الله عليه آجلاً». ص 99. تتجلّى ذروة النصّ في التحاق سعد بـجماعة (جهيمان) في حادثة تمنح النصّ جزءه الوثائقيّ، الذي اشتغلت عليه بدريّة البشر، وهي حادثة دخول مجموعة من المتشدّدين إلى الحرم، وقتل الناس فيه، وترويعهم، وانكشاف شخصيّة محمد بن عبد الله القحطاني، سليل قريش المزعوم، ومخلّص المسلمين، الذي تحوّل إلى أيقونة نضاليّة، لمجتمع يبحث عن نموذج ثوريّ، تضع الفتيات صورته في أعناقهنّ.

تطال التحوّلات، بعد هذه الحادثة المفصليّة، البنية الثقافيّة الاجتماعيّة بتفاصيلها جميعاً، وتصاقب انتقال الأسرة من شارع «الأعشى» الذي يشكّل مجموعة قيميّة واضحة ومألوفة، إلى حيّ جديد من أحياء مدينة الرياض الحديثة، حيث المنزل الواسع، المكوّن من طابقين، والخادمة الفليبينيّة سونيا، لكن مع كثير من الأسوار، وكثر من التغريب، الذي لم يعد يمكن معه المشي في الشارع، وتنهال بذلك تفاصيل منظومة قيميّة جديدة، ولعلّ ما يصنعه التباين بين المنظومتين القيميّتين، يشكّل محور روائيّة النصّ.

تنال المنظومة القيميّة الجديدة من إبراهيم، الأخ المحبّب لعزيزة، والمتنوّر الذي درس في مصر، وكان على تماس مباشر مع المدنيّة، الذي كان يأتي لأخواته البنات بفساتين وأحذية مثل ما عند الفنانات المصريات، سعاد حسني، ومديحة كامل، وبعد محاولات فاشلة لخروجه على قيم النسق، يتطرّف إبراهيم، تاركاً صديقته المصريّة الجميلة، التي كان يريد الزواج بها، فيشكّل مصيره خيبة عميقة، تمثّل خيبة البنية الثقافيّة الاجتماعيّة في الحداثة:

«حدّثني إبراهيم بكلام كثير عن التقاليد التي تنشأ سابقة على الفرد، وتقيّده وتجعله أسيرها، ولأنّه فرد فإنّه لا يستطيع التحرّر منها، فهي أقوى منه، لأنّ الجماعة تحرسها.»ص 237.

يبدو الأثر العميق للمنظومة القيميّة الجديدة على مصائر الشخصيّات، مثلما يبدو دامغاً على المظاهر الرسميّة للبنية الثقافيّة الاجتماعيّة، التي يمثّلها الإعلام الذي تحوّل لإرضاء الجماعات المتشدّدة:

«زارت تاتشر رئيسة وزراء بريطانيا الرياض، فلم تظهر صورتها في الصفحة الأولى. سمعت إبراهيم يقول: - تاتشر تزور السعودية، ويحطّون الخبر بدون صورتها.

قال والدي: - جايهم قرار من فوق يا ولدي، ما عاد ينشرون صورة لأي امرأة، حتى لو أنها كبر جدتك. ثمّ ضحك. قال إبراهيم: ليه؟ قال والدي:

- ما يقدرون، يخافون الناس يثورون عليهم، مثل ما صار يوم جهيمان. ثمّ أضاف: لكلّ زمان فتنة يا ولدي، والحكمة أنّك ما تحرّك الثعابين من جحرها. خلها راقدة.».ص 235

إنّ «غراميّات شارع الأعشى» بوصفها مشروعاً روائيّاً، تطرح الصراع بين منظومتين قيميّتين، الذي يصيب أفراد البنية بالتغريب، فيفقدون القدرة على إحراز الانسجام بين أفعالهم وتفكيرهم، وقد عمدت الروائيّة إلى الكشف عن هذا الصراع، بل تعريته، ولاشكّ في وجود فرق بين أن تكتب لأنك ترغب في الكشف وفي التغيير، وأن تكتب لأنك وجدت موضوعاً للكتابة على حدّ قول القصيمي، تماماً مثل الفرق الكائن بين الكتابة بوصفها رغبة، وبين الكتابة بوصفها ضرورة.

لقد اختارت المرأة التعبير الجماليّ عن أزمة الثقافة، والهويّة، والوطن، والنوع الاجتماعيّ، لأنّها لا تريد خيانة ذاتها بوصفها مواطناً يطمح إلى حياة أفضل، ويدافع عن حقّه في مثل تلك الحياة، وحينما تتصدّى المرأة لضرورات بنتيها الثقافيّة الاجتماعيّة، فإنّها تعلن بشجاعة عن أنّها لا تكتفي بالتفكير، بل تتخذ موقفاً واضحاً وتدعو إليه، وعلى الرغم من معرفتها أنّ الكتابة وحدها لا تغيّر العالم، فإنّها تكتب بلا مورابات، وبلا أسماء مستعارة، وبلا عنف أيضاً، وتضيء المفارقات بالجماليّات التي تقود إليها حساسيّة نسويّة أصيلة تتمثّل في ذائقة الأمكنة.